つまづきによる老人の転倒が増えてきている。何も対策をとらないと自然に足の筋肉は衰えていく。足の筋肉が衰えると歩いている時につまづきやすくなる。つまづくと転んで腕にけがをする。酷いときは、顔にけがをする。腕で支えきれなくなるからだ。

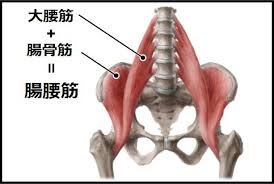

つまづかないように足を上げる役割を果たす腸腰筋は、体の中にあるインターマッスルである。体幹運動で鍛えられる筋肉なのだが多くの人は腸腰筋の存在を知らない。知らないから鍛えるという意識が生まれてこない。意識して腸腰筋を鍛えるとつまづかない体になって行く効果が体感できるようになる。

年齢が75歳を過ぎると多くの高齢者は足の衰えを感じ始める。歩く速度が遅くなり、小股で歩いている自分に気が付く。平たい道でもなぜかつま先が何かにつまづいてしまう。知らないうちにずり足になる。後期高齢者の多くは、一度や二度つまづいて手や腕に怪我をしている経験がある。

シニアの多くは自宅でつまづいて転倒する。住み慣れた自宅であるから躓くなんて思いもよらなかったというシニアが多い。

消費者庁によると、高齢者の転倒事故は後期高齢者(75歳以上)の方が前期高齢者(65~74歳)の2倍以上多く、年齢を重ねるごとに転倒しやすくなる傾向がある。

自宅での転倒場所の統計:

- 居間・茶の間・リビング:20.5%

- 玄関・ホール・ポーチ:17.4%

- 階段:13.8%

- 寝室:10.3%

- 庭:36.4%

転倒の原因:

- 加齢による身体機能の低下:

- 筋力、バランス能力、瞬発力、柔軟性などが低下し、とっさの動作が難しくなる。

- 病気や薬の影響:

- 特定の病気や薬の副作用によって、転倒しやすくなることがある。

- 運動不足:

- 筋力やバランス能力の低下を招き、転倒のリスクを高める。

- その他:

- 敷居や段差、カーペット、コード類、床に置かれた荷物などが原因で転倒することがある。

老人は老いてくるとつまづいて転ぶ。このリスクは避けられないのだが、つまづいても転ばない体作りを今からする事で予防ができる。

目次

つまづきによる転倒を予防するには腸腰筋を意識する事!

私は70歳のシニア男性である。週2回ジムで筋トレをしている。自分の運動メニューに従って休みを入れながら2時間から3時間ぐらい筋トレをしている。体格は、70歳のシニア男性と比較して良いほうに分類されると思っている。運動メニューには必ず「その場足上げ(もも上げ)運動」を入れている。

試しにその場で足上げを30秒間継続できるかをテストしてもらいたい。多くの人は、出来ない。20秒ぐらいで足が上がらなくなる人が多いはずだ。若い人たちならば、問題なく足上げを30秒間続けられる。

老いてくると確実に足の筋肉が衰えて来ている事を気付かされる。

老いから来る足の筋肉の衰えで歩くのが辛くなり、ずり足になる

60歳を過ぎると毎年1%づつ体の筋肉の量が減って行く。特に足の筋肉の量が減ると歩くの辛くなり、しまいにずり足で歩くようになる。自分の周りの高齢者の歩き方を観察してみてもらいたい。個人差が激しいはずだ。肥満で体重があるシニアほど足を引きずるように歩く。

高齢者が太っている場合、筋肉が減り脂肪に取って代わる。脂肪は足を動かせない。残り少ない脚の筋肉に重く負荷がかかる。当然、歩く速度は遅くなり、疲れやすくなる。70歳を過ぎた高齢者が10キロを歩けるかどうか試してもらいたい。

全然問題なく楽に歩ける脚力があるシニアはこれからも大丈夫である。途中で休まないと10キロを歩けない人は、問題ありである。歩くのが辛くなり始めたら、足の筋肉を鍛える運動を真剣に考えるべきである。特に足を上げる腸腰筋を意識して運動を定期的に行うべきである。

誰にでも簡単にできる腸腰筋の鍛え方

腸腰筋(ちょうようきん)を鍛える運動をする事で足を上げる行為、腿を上げる行為を楽にする。老いから来る足の筋肉の衰えで歩くのが辛くなり、ずり足になる。こうなる前に予防策を取る。大腰筋(だいようきん)や腸骨筋(ちょうこつきん)などの説明をするよりもこの二つの筋肉をどのようにしたら鍛えられるかを話したほうが役に立つ。

私が行っているトレーニングは、座ったままで「太もも上げ」をする。椅子に浅く座って片足を椅子から少し上げて10秒ぐらいキープする。左右の足を10セット行う。この運動は、座れる場所であればどこでも簡単にできる。最初から10セット行う必要はない。できるセット数で始める。

体の筋肉だけでなく足の筋肉を増やすには筋肉を鍛え続ける必要がある。時間がかかる。たんぱく質の食べ物を意識して多く取る必要がある。 最低1年間ぐらい足の筋トレを続けないと足に筋肉が付いて来たという感じを受けない。

足の筋トレは、焦らないで日々の生活の中で自動的に行う工夫をする必要がある。

つまづき防止の歩き方

踵から足を下ろし、つま先に力を入れて蹴るように歩く。

意識してこのような歩き方を続けるだけでつまづくリスクを防げるし、足の筋肉を鍛えられる。ポイントはこの歩き方を習慣化することである。

毎日歩く時に意識して歩く。これを続けるだけでつまづきに要る転倒防止が自然とできるようになる。これが一番簡単な方法だが、絶えず、歩いているときに意識して歩く必要がある。習慣付けができる、出来ないかで決まる。

大股で歩く事を意識すると自然と踵から足が下せる。後はつま先に力を入れて蹴るようにして歩く事である。意識して行えば簡単に出来るのだが、ずっと意識してやれないのが人間だ。これは頭で覚えるよりも強制的に体に覚えさせるようにするしかない。

まずは、大股で歩く事だけに集中して習慣化することである。大股で歩くには、腸腰筋を使って足を上げなければ大股にならない。自然と腸腰筋が鍛えられる仕組みである。大股で歩くのが慣れていないとすぐに疲れる。疲れたときは、適度に歩幅を戻して歩く。兎に角、毎日大股で歩く回数を増やしていくことである。1日1回から3回と増やしていくことで大股で歩くことが苦にならなくなる。

散歩で歩いていれば大丈夫?

近所の老人が毎朝毎夕、散歩で歩いている姿を見かける。散歩を習慣化していることは健康にプラスになる。脚力の維持もプラスに働く。ただ、知ってもらいたいのは散歩では筋肉量を増やせない。年齢が増えるに従い足の筋肉量が減少して散歩をする距離や時間が減ってくる。時間の問題でつまづき始める。

つまづきや転倒を予防するには足の筋肉量を増やす足の筋トレが必須である。足の筋肉に普通以上の負荷をかけ続ける運動習慣を身に着けないと脚力を維持できない。

最近、こんな運動を始めた。片足立ち運動である。

- 1日3分間、右足、左足で片足立ちをする

- スマホのタイマー機能を使って3分間、片足立ちを続ける。うまく出来なくても良いので3分間やり続ける。右足を1分30秒、左足を1分30秒、合計で3分間。

- 慣れ始めたら、右足3分間、左足3分間と増やしていく。

一般的にシニアは片足立ちを10秒以上ずっと維持できない。この運動では維持できないという前提で時間を目標に片足立ち運動をする。片足で立ち続けるには足の筋肉と体のバランス機能をフルに使わないと出来ない。兎に角、簡単に見えるがふくらはぎの筋肉が疲れる。

片足立ちの運動はどこでも直ぐにできる運動である。足の筋肉に普通以上の負荷を与えるので筋トレになる。一度試しにやってみれば、足のふくらはぎが疲れるのを認識できるはず。

結論: シニアは腸腰筋という筋肉を意識して運動するとつまづいて転倒しなくなる

私は、腸腰筋を意識して「 その場足上げ運動」を週2回必ず1回30秒を5セット行っている。それ以外に足全体の筋肉を鍛えるためにスクワット運動もしている。60歳を過ぎたシニアは、とにかく足の筋肉を増やす運動を定期的に行うべきである。60歳代で始めれば、70歳、80歳代になっても足で動く活動で問題はなくなる。

まずは、大股で腸腰筋を意識して毎日散歩することから始めてほしい。